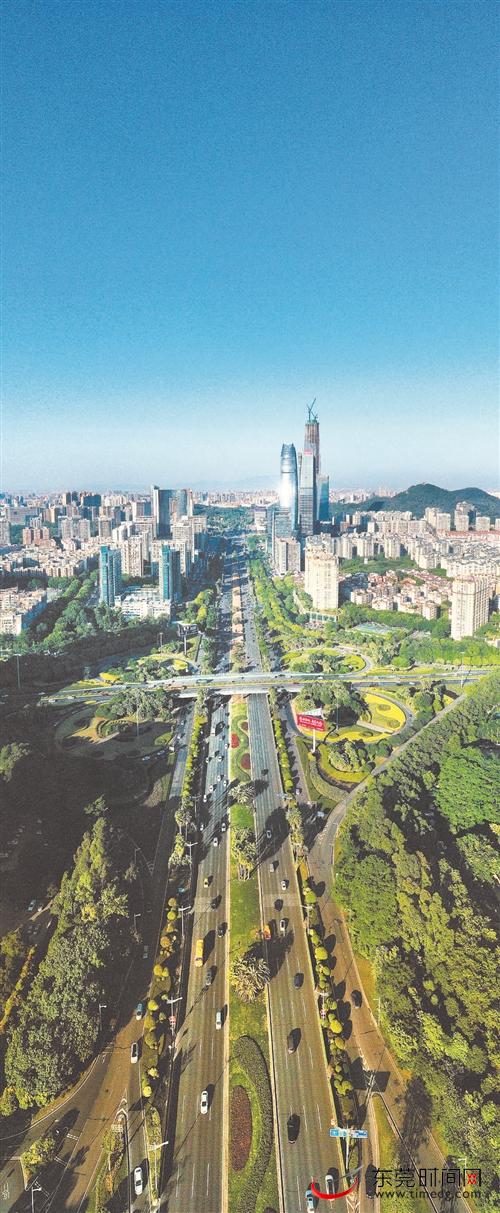

■2019年东莞全市环境质量总体稳中趋好,城市空气质量基本平稳。图为晴空下的东莞市区

东莞生态环境持续改善,环境信访投诉逐步下降。过去一年,全市生态环境系统共受理环境问题投诉2.89万宗,同比减少6.7%,这是全市打响污染防治攻坚战以来实现首次下降。6月5日,东莞市举行“治污攻坚 全民参与”世界环境日新闻发布会,发布《2019年度东莞市生态环境状况公报》,通报污染防治攻坚战最新进展及工作部署,并回答记者提问。

2019年东莞全市环境质量总体稳中趋好,城市空气质量基本平稳,城市饮用水源年度平均水质类别达Ⅱ类,主要江河水质有所好转;城市声环境质量保持平稳,辐射环境状况正常,生态环境状况良好。

今年空气质量同比改善

空气质量问题是老百姓普遍关注的热点话题。数据显示,2019年,东莞市环境空气质量指数(AQI)范围在17—206,达标天数为285天,达标天数比例为78.1%,同比下降了9.8个百分点。2019年全市细颗粒物(PM2.5)年均浓度与2018年相比下降;SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5达到国家二级标准,臭氧浓度仍超标。

其中,臭氧(O3)日最大8小时均值第90百分位数浓度为191微克/立方米,比2018年(156微克/立方米)上升22.4%,超出国家日均值二级标准(160微克/立方米)31微克/立方米。全年日最大8小时浓度超标率为19.7%,比2018年(8.8%)上升10.9个百分点。

今年以来,东莞继续积极组织各级各部门全力攻坚蓝天保卫战。重点围绕产业、能源、交通运输结构调整以及工业源、移动源、扬尘源、生活源四大领域治理等方面,全面推动实施32项蓝天保卫战强化举措。截至5月31日,东莞环境空气质量综合指数3.25,同比改善10.7%;优良天数比例92.1%,同比降低2.6个百分点;细颗粒物(PM2.5)浓度27微克/立方米,同比改善12.9%。

国考断面水质同比好转

近年来,东莞市全面打响污水治理攻坚战,水环境质量持续改善。其中,在饮用水源地方面,2019年,全市2个城市集中式饮用水源地(东江南支流和中堂水道)平均水质类别为Ⅱ类,属优,水质达标率为83.3%,主要超标项目是溶解氧。与2018年同期对比,平均水质类别由Ⅲ类好转至Ⅱ类,水质达标率上升4.1个百分点。

东莞是广东治水攻坚战的主战场,9个国考断面有4个在东莞。全市8个水监测断面:其中观澜河-企坪、茅洲河-共和村、东江北干流-石龙北河、东江干流-东岸这4个断面为跨市河流边界断面,东莞运河-樟村、东江南支流-沙田泗盛、东江南支流-第六水厂和石马河-旗岭为市境内河流断面。2019年国控地表水监测断面水质状况:优良水质比例(达到或者优于Ⅲ类)为37.5%,Ⅳ类水体比例为25.0%,劣Ⅴ类水体比例为37.5%;与2018年对比,东岸断面水质保持为Ⅱ类,属优;石龙北河和第六水厂断面水质由Ⅲ类好转至Ⅱ类,属优。水质逐步好转。

构建土壤环境管理体系

今年,东莞启动土壤环境管理体系构建及立沙岛工业集聚区土壤污染状况调查和风险管控工作。加快一批固废处置项目建设,其中,虎门港危废综合处理中心已完成工程建设、海心沙资源综合利用中心一二期正在建、东莞市危险废物填埋场和生活污泥集中处理项目正开展选址工作、市医疗废物处理中心二期正准备立项等前期工作。

加强建设用地土壤环境管理。强化土壤污染重点监管企业监管,2017-2019年累计将22家企业纳入土壤污染重点监管企业名录,落实土壤污染隐患排查和自行监测制度。细化顶层政策设计,出台相关文件,根据建设用地开发利用情况介入土壤环境管理工作的地块数量超过900宗,切实保障人居环境安全。加强土调全过程监管及第三方市场管理,搭建“事前-事中-事后”土壤污染状况调查监管机制,开发APP实现土调全过程各环节可视化管理和实时调度、跟踪预警功能,探索实施从业单位“白名单”制度及不履约单位通报制度。

环境信访投诉首次下降

2019年全市生态环境系统共受理环境问题投诉2.89万宗,同比减少6.7%,这是自2015年以来实现首次下降,也是在全省环境信访量同比上升0.55%,各地市总量同比上升1.1%、珠三角9市同比上升1.89%的形势下,实现突围“逆袭”。

尤其是2019年底,东莞在石马河阶段性试行最高奖励50万元的有奖举报政策,得到社会各界高度关注,取得积极成效,有效助推了石马河流域水质改善,相关做法更获得国家生态环境部和省生态环境厅的充分肯定。

今年,市生态环境局进一步加强涉“楼企”“楼路”等重点难点信访案件排查整治,健全群众求助快速响应机制,鼓励引导社会各界参与环境监管,打击违法行为,保障群众环境权益。今年1-5月,全市生态环境系统共受理有奖举报线索102条,涵盖非法设置重污染工序、违法使用高污染燃料、暗管偷排废水、不正常运行废气处理设施、违法倾倒固废等行为。目前已核查的94条线索中,举报属实的有72条;共受理环境信访案件8077宗、同比下降24.72%。

同时,坚持监管与服务并重,积极为企业排忧解难,指导企业解决污染治理方面的难点问题,特别是疫情防控期间,建立监管执法正面清单,将疫情防控急需的医疗卫生、物资生产,民生保障重点行业,污染小、吸纳就业能力强的行业,重大工程,重点领域,信用评价绿牌,其他已经安装在线监控等7个类别的291家企业纳入正面清单,助力企业复工复产。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库