“时间都去哪儿了

还没好好感受年轻就老了……”

面对或许沉默、或许唠叨的父亲母亲,我们可曾静心想过对他们有多少了解?可曾想过他们苍老的皱纹里隐藏着怎样的意绪难平或波澜壮阔?

而我们,可能总是那个翅膀变硬后,展翅离家的背影;是那个就算和父亲母亲朝夕相处,也看起来陌生疏离的客人。

父母的爱与恨,情与怨,意气风发还是蹉跎一生?

他们一生中的诸多细节或者曾经经历过的重大时刻,我们要么缺席,要么非常陌生。

正在老去的或不凡、或普通的父亲、母亲在共和国的历史进程中用他们的故事见证着一个时代的伟大变迁。

刚刚公布的全国第七次人口普查数据显示:我国60岁及以上人口有2.6亿多人,在全国人口比重中占比18.70%,人口老龄化程度进一步加深。

2021年初,由佛山电台等单位联合发起的“佛山适老化服务联盟”正式成立,旨在关注老年人的身心健康,共同推进佛山养老服务产业发展。而公益写作计划——“父母的史诗”也应运而生,给正在老去的他们写个小传。

找个机会认识我们的父母,也在这个过程中,重新发现我们自己。

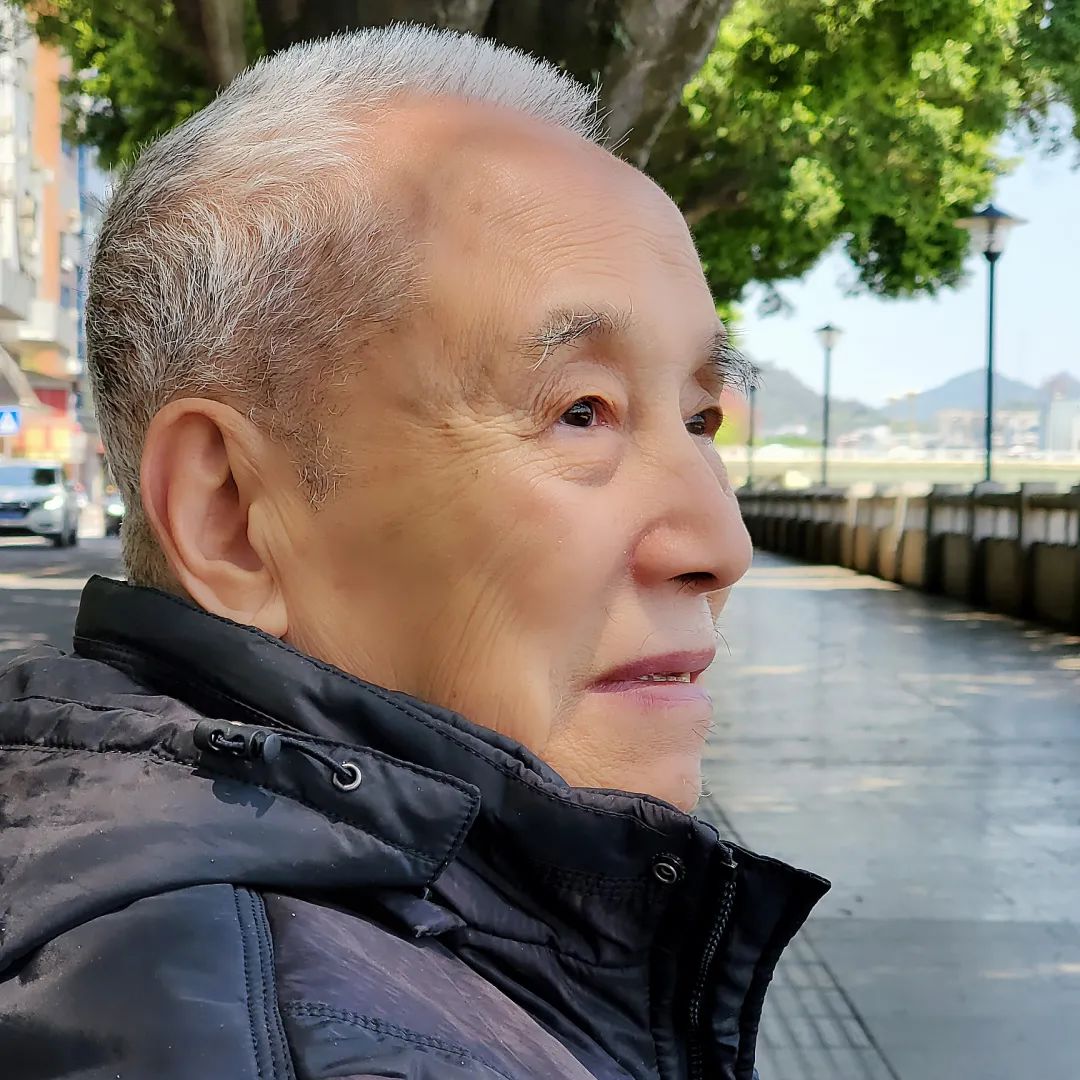

李显,1930年农历大年初一在黑龙江省五常地区出生。幼年丧父,母亲供养读完高小。1946年加入当时的东北民主联军,后随军一路从松花江南下,越过山海关,跨过黄河、长江,横渡琼州海峡,解放海南岛,参与了解放军原189医院从建设到解散的全过程。1978年,李显转业到地方,1990年离休后常住广东韶关。

李显上五代李开与兄长李福、李禄告别父亲李国彩,背井离乡,从山东登州府宁海县九甲十社皮子窝棚出发,出山海关时,兄弟走散,李开流落到五常县八家子镇六家子村北沟屯(李家人口中的“老屯”),就此落户当地垦荒开地,繁衍生息。2020年,九十岁的李显因突发脑溢血摔了一跤,行动不便。记忆也会有些模糊散乱,和人聊天时会来一句:“你叫什么来着?”可一提起他的母亲,眼圈就会红。老爷子说:“我对不起她。”

1930年,李显出生在八家子镇六家子村北沟屯附近二道河子的山沟里。父亲帮人做雇工,暗地里领着一群人抵抗时常侵扰村庄的土匪,结果遭到报复并残酷杀害。胡子喊着要斩草除根,为了躲避追杀,母亲将时年5岁的小李显打扮成女孩的模样侥幸逃过一劫。

失去父亲的生活自然更加清苦,母亲是个傲强的人,硬是让李显上了六年学一直读到高小。那时的东北正被日本占领,扶持伪满洲国作为傀儡,他们小时候需要上日文课,校服是日式黄色军装制服,因为贫困,李显无钱购买,穿着母亲缝制的衣裳,在学校里显得很扎眼。

时间来到1945年,经过14年艰苦抗战的东北刚刚赶走了日本人,还处于短暂的真空期。共产党从山东,陕西等地调兵进驻东北,国民党一面抢占东北,一面收编土匪。土匪们摇身一变,成为国民党军队的长官,剿匪成了东北民主联军(随着战争的推进,这支队伍后改称东北人民解放军,其中东北野战军建制于1949年3月成为第四野战军)立足东北的重要一环。

李家所在的八家子乡位于五常县北部,是一个比较大的集镇,驻扎着一股3000多人的土匪。东北剿匪的第一场大规模战斗就在这里打响。八家子乡解放后,当地百姓欢欣鼓舞,有的拿着藏下来准备过年的白面和猪肉来慰问共产党的队伍,官兵们看到当地的百姓没有粮食吃,就打开伪满的集谷仓赈济百姓,并到各乡各村招兵,向他们宣传党的主张。共产党军队的所作所为在少年李显的心里播下了一颗种子,坚定了一个信念:加入这样的队伍,跟着他们走,去为更多像自己一样的穷苦人争取好日子。

于是,16岁的李显瞒着母亲,悄悄报名参加了东北民主联军。读了六年书的李显,到部队算是个文化人,被分配当上了卫生员,负责到战场上抢救伤员。母亲只有这么一个儿子,到部队里找了几次,想让他回家。少年李显没有动摇,愣是辞别了母亲,离开老家,踏上了解放全中国的征程。

1948年转战路过家乡,李显见过一次母亲,再次回乡,已是六年后的1954年。李显听妹妹说:东北战况激烈的那三年,只要听到远处有枪炮声,母亲一定会拉上女儿去村头看看、等等,或许她日思夜想的儿子就会出现在眼前。

李显参军的开始,正是国共生死较量的几年,一个重要的争夺基地就是东北。三下江南(松花江以南)、四保临江、四战四平乃至辽沈战役,解放东北全境,李显作为卫生员,几乎参加了所有的战役,经历九死一生的考验。

1947年6月,三战四平,李显在民主联军第六纵队警卫团任卫生员。战争初期我军把敌军围得水泄不通,敌军就把美国援助他们打内战的黄豆撒在前沿阵地,使我军进攻打滑受阻。后来,敌人从长春和沈阳等地调动10个师的兵力增援,我军被迫撤离四平。李显所在的警卫团卫生队最后撤离,负责在硝烟未尽的战场上收找伤员运往后方。

这天,天刚亮不久,李显和战友们就听到敌机在驻地(半砬山门子)上空发疯似地又投弹又扫射。李显和一位战友正在屋里面对面讲话,一颗子弹穿过俩人中间啪的一声打在地上。不久,又一枚炸弹在隔壁院子的大门外炸响。临街门窗被炸飞,两位战友被不幸炸死,两名担架员被炸伤。很快,卫生队长派李显和另一同志给栖身附近的伤员和担架员送饭吃。端着饭菜刚出门,就被两架敌机锁定不停地轮翻低空扫射,两个小兵端着饭菜蹲在用高梁秸围成院子的墙根旁,还有说有笑。当天傍晚,卫生队冒着敌机不断空袭的危险把伤员转运到了野战医院。

李显回忆,年轻时候并不畏惧死亡。哪怕就在那样的生死瞬间,也未曾感到过悲观。

从黑龙江五常市八家子镇到海南省海口市,卫星导航的直线距离是3910公里。这,就是青年李显从北到南纵贯中国,用一双脚板丈量的万里关山。当年的李显和他的战友们,才是超级徒步者。从黑龙江到海南,跨过松花江、山海关、黄河、长江、琼州海峡,一直到海南岛。“一点两面三三制、迂回包围打冲锋”是解放军的经典战法,也就意味着更多的路线都是迂回曲折的。1947年深秋,正是在行军途中,教导员告知李显他已被批准成为中共党员。行军打仗马不停蹄,直到一年多以后平津战役结束的短暂休整里,李显才得以在京郊的一处小四合院庄严举起右手宣读了他的入党誓词。1948年9月至11月辽沈战役在东北战场打响,期间李显所在的卫生队曾经尝试一个昼夜,疾行了二百四十里,相当于每小时五公里,二十四小时不停歇。当时,李显在东北野战军第六纵队野战医院(院长是原海南军区副司令员乔怀宝)第二所随军参战。在硝烟弥漫的广阔战场,全所100多位医务官兵,披星戴月、翻山越岭,趟过齐腰深的河水,踩着结成冰碴的小溪,寒风中顶着大雨倾盆,有时还要躲避敌机的低空扫射,去完成抢救伤员任务。有一次,为完成上级交给的抢救任务,一个昼夜间,他们竟奔走了240华里。不少同志的脚都起了泡,有的还是血泡,踩下去,阵阵剌心的痛。每个人都背着背包和两天用量的米袋子,还有的背有武器,负重可想而知。东北初冬夜晚,天气已十分寒冷,但每个人都是一身汗,穿着棉衣的同志,汗水把棉衣都湿透了。大家互相帮助,身体强壮的帮助身体弱的背背包,所长和协理员把自己骑的马也让出来,给实在走不动的同志骑。行军途中有一个男同志进村庄找水喝,不小心掉进了井里,几个人想了很多办法才把他拽了上来。出井后,他把衣服上的水一拧,又继续出发了。寒风阵阵袭来,天越来越黑,大家的双腿机械地动着,头脑又昏又涨,下意思地紧跟着前面的人走,有的人边走边睡。一些同志为减少疲劳,边走边讲故事,猜谜语,活跃气氛,鼓舞精神。当时二所还有不少女同志和几个十五六岁的小同志,他们一个都没掉队。卫生队到达目的地后,除了轮流吃饭又在极度疲惫的情况下连续做了两天两夜的手术,抢救了一百多名伤员。1948年,东北全境解放,李显和他的战友们,终于进入山海关,开启摧枯拉朽,一路南下的征程:

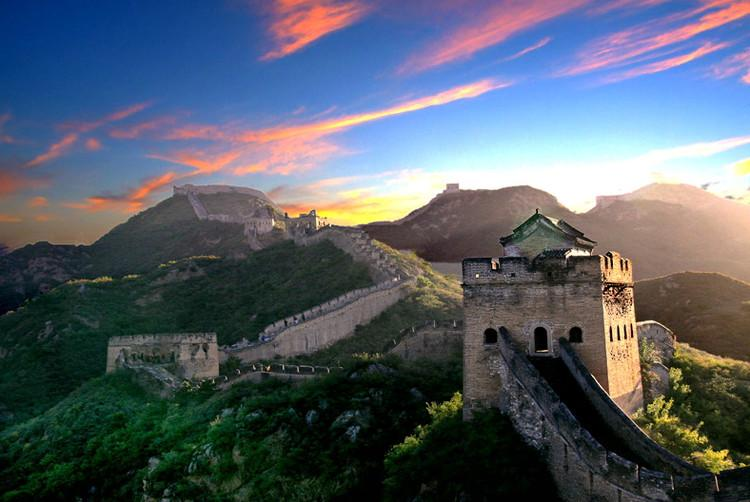

“不到长城非好汉”。在喜峰口,前方部队刚刚打了胜仗,战士们远远就能看到长城沿着山脊逶迤而行,等他们摸到长城脚下时,却已经是夜半时分,战士们都想看看长城,不巧的是当晚只有一轮玄月。他们在火柴的微光里摸着城墙,心里全是好汉的样子。“不见黄河心不死”。李显和他的战友们过黄河时,一名老艄公驾着木船载他们过河,李显还激动得将一双从东北一直陪伴着他的鞋子,扔到了河水里,让这滚滚黄河水见证他的一路征尘。“打过长江去,解放全中国”。李显和他的战友们,渡过长江时,依然是木船。从鄱阳湖渡江,他们看到了江豚。同样是解放军的队伍驾着木船舢板,战胜了铁甲军舰,一直解放了海南岛。一路南征,李显从江西下广东,经韶关解放广州。李显也就此与广东这片岭南大地结缘。1948年底,平津战役打响之前,李显所在东北野战军第六纵队改编为43军,入关作战。1949年,43军野战医院二所随军南下解放广东;1950年43军渡过琼州海峡,共同解放海南岛;1952年,第43军与海南军区合并为海南军区兼第43军,驻扎于海口市琼山县阜城区,也就是现在的海口市五公祠附近。1955年左右,43军野战医院二所被改为解放军189医院(正团级建制)。上个世纪60年代初,蒋介石反攻大陆的论调甚嚣尘上,189医院奉命驻防梅州大埔。随后于1962年迁到韶关的乐昌(地址原属广州军区后勤部钢铁厂)。在189医院艰苦创建的那些日子里,青年李显收获了爱情。李显的妻子王阿姨1950年底在湛江参军时还未满15岁,是队伍里的卫生员,后来成为189医院的妇产科医生。年轻时的王阿姨,活泼、干练。当年,王阿姨也是团支部副书记,工作上会经常碰到李显。接触多了,南腔北调(王阿姨是湛江本地人)地竟然也聊得来。那时候谈恋爱就是两个人在闲暇时间,逛逛街,沿着海口的老街走上几圈,一来二去,就到了谈婚论嫁阶段。王阿姨回忆说,当时看李显,觉得他腼腆、话少、人实在。1957年,两人向医院院部打报告,经批准后结婚,并不知道要到地方民政部门领取结婚证。年老了回忆起来,还时常被子孙们当做笑谈。从1950年开始算起,李显在和平年代继续当了28年兵。这28年,并非风平浪静,整个中国都在不断变化乃至深陷各种政治运动中。从三反五反、大跃进、四清运动到文化大革命等等。在部队这样一个相对封闭的环境中,两位老人算是安然度过。两个儿子也分别于50年代和60年代相继在海南和粤北出生。同样都是少年从军的李显和王少梅,对部队军营投入了太多的感情,两个孩子也在部队大院像小战士一样培养长大。作为父母,两位老人从来没有过担心和焦虑,他们内心坚信自己以身许国,孩子也会被国家善待。60年代初战争乌云笼罩福建广东一带,王少梅随医院调防执行任务,临行时亲属们叮嘱她要安顿好年幼的大儿子,王少梅回应说:哪怕牺牲了,相信部队会照顾好自己的孩子。从两位老人晚年的只言片语中,部队大院里的孩子吃饭、穿衣、走路都是按照军人要求。孩子少年时代还经常要像军人一样背着行军包拉练,挎着水壶和干粮,一走就是一天。1978年,改革开放的春风刚刚刮起,李显转业到韶关。他所服役的189医院也于五年后,在第七次大裁军后正式解散。李显转业到韶关,先后在曲江县卫生、教育、统战等部门工作。因为长期在部队,到地方上首先要适应不同的生活习惯,加上李显听不懂当地的粤语和客家话,与干部、群众交流都是问题。尽管如此,李显跑遍了那里的山山水水,深入调研,为地方各项事业的发展尽心尽力。在曲江统战部工作期间的1987年,台湾开放老兵大陆探亲。韶关地区有不少国民党老兵,抗日名将薛岳就出生在韶关。那段时间,李显忙前忙后,组织接待。几十年前兵戎相见的对手,如今青葱变白发,四目相望,无限感概。1990年,李显正式离休。退休后的李显钟情于山水,乐于孩童,享受天伦之乐,膝下有一双孙子女,重孙子也已经六岁。老爷子喜欢读书、看报,每天坚持看电视新闻,了解国家大事。多年以来一直喜欢读书习字的李显,离休后还将当年给朱德同志站过岗、战争时的一些亲身经历写下来发表。一次和同是南下干部的邻居李二喜闲谈,了解到他是抗战期间在黄土岭战斗中以四发迫击炮弹击毙日寇中将、号称“名将之花”阿部规秀的神炮手。李显遂将所了解的情况写了几篇纪实文章,分别发表在《南方日报》、《秋光》等杂志报刊上。李显,从苦日子过来,从战场上走来,见证中国改革开放的巨变沧桑。母亲教给他刚强,部队淬炼他成长。关山万里,异乡故乡,都是老人眼里心里最愿意守护的美好。“父母的史诗”公益写作计划,是由佛山电台等单位联合发起的“佛山适老化服务联盟”公益项目。在这里,你能找个机会认识我们的父母,也在这个过程中,重新发现我们自己。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库