高州群众从事版画创作,兴起于抗日战争时期。最早的一幅版画作品《石船丹灶》,刊于1942年初的《高州民国日报》上,作者为该报副刊编辑黄文山。这幅版画作品以高州名胜古迹为题材,画面不大,却非常精致耐看。尔后,他又在报上发表了一些宣传抗日的版画作品。在其影响和指导下,崔冠瑛、莫仑、崔冠璋、梁德玉等一批高州爱好美术的进步青年,开始学习与创作版画,并先后在报上发表了《海防前线》、《苦力》、《春耕》、《老妇》、《高尔基像》、《列宁像》、《斯大林像》等一批版画作品。这些作品对宣传抗日,唤起民众起着良好的推动作用。

新中国成立后,在县委、县政府和县宣传文化部门的重视和支持下,高州群众版画创作迅速发展。上世纪五十年代初期,张宗俊、卢西林、梁光鹏、苏瑞长等一批文化界从事美术教育和文化工作的同志,热心与版画结缘,先后创作了《学新犁》、《学科学》、《深山红旗》、《颗粒还家》、《劈山引水》、《战胜旱灾》、《歌舞到田间》等一批反映社会主义革命和建设的版画作品。这些作品,洋溢着浓郁的生活气息和时代精神,有的参加全省、全国或出国展览,有的发表在报刊上。在他们的影响下,群众性的版画创作活动也就随之活跃起来。不仅有更多的知识青年从事版画学习和创作,而且工人和农民中的美术爱好者也学习版画,加入了版画创作的行列。他们把自己稚拙的作品贴到墟镇和乡村的土墙上,占领农村思想文化阵地。为了扶持群众版画创作,1958年8月,县文化馆首次举办全县工农版画创作培训班,全县有11名工农作者参加了学习。在张宗俊、梁光鹏等老作者的悉心指导下,一批工农版画作品面世。其中有邓均伦的《鸭群》、《把肥猪赶到食品公司去》;邓尧俊的《采茶》、《养蜂》;车勋荣的《养猪场》、《深翻改土》;邓增桓的《放羊上山坡》;刘汉周的《香蕉入箱》;刘东明的《瓜棚》、《菜花香》等。这些略带稚拙的作品,以其浓郁的生活气息和淳朴的乡土风味给人们留下了深刻的印象。以后,县里多次举办工农版画作者培训班、帮助他们提高创作水平,一批工农版画作者逐渐成长起来。1960年,省、地、县分别举办了高州群众版画展览,共展出作品207件。

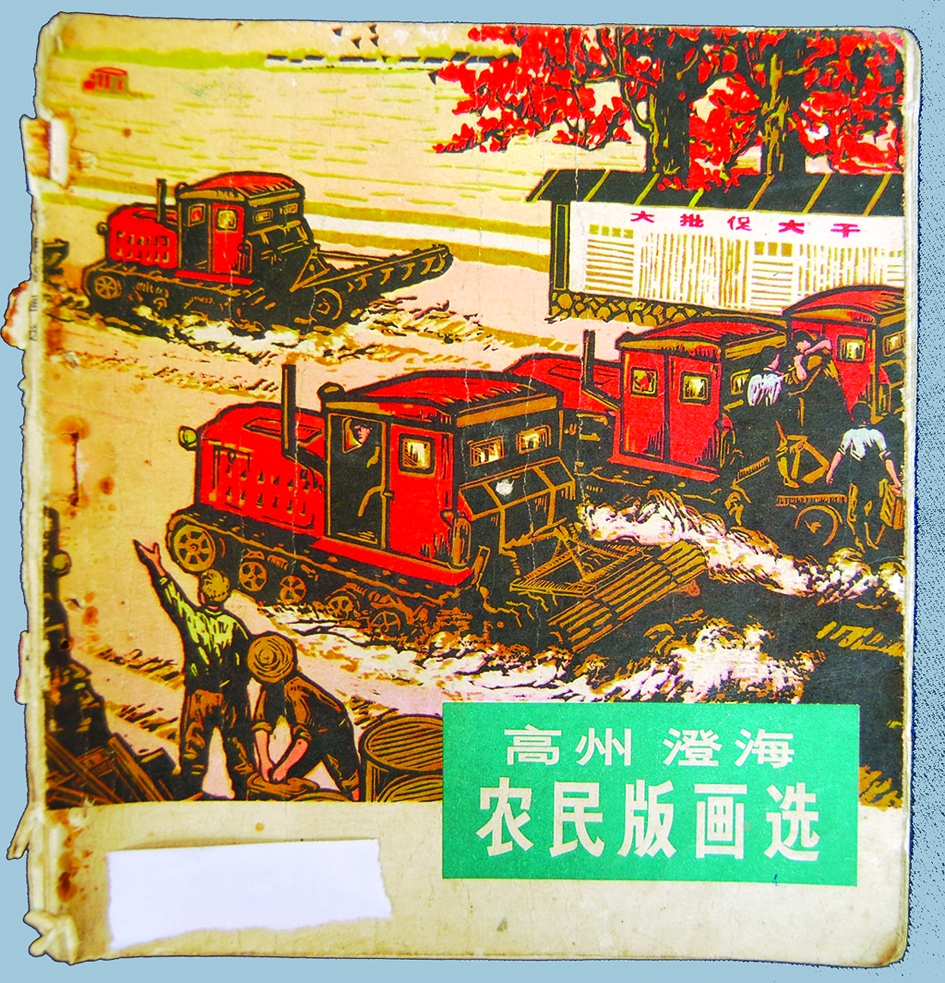

“文化大革命”开始后,群众版画创作活动受到冲击。但由于县委、县政府和县宣传文化部门力排干扰,群众版画这朵鲜花,依然迎风吐艳,出现了《冬田满垌青》、《春水随人意》、《高山胡椒园》、《明天鸡满场》、《深谷松香飘》、《队里的鹅群》等一批令人瞩目的作品。全县建立起一支近百人的版画创作队伍,一批版画新秀崭露头角。据统计,这个时期创作的版画作品达180多件,其中参加全省展览的57件,全国展览的2件,出国展览的5件。1976年9月,省有关部门在广州举办了“高州澄海农民版画展览”,展出我县作品124件。1977年,广东人民出版社和人民美术出版社联合出版了《高州澄海农民版画选》专集,选载了我县作品24件。

粉碎“四人帮”后,高州群众版画创作迎来了万物复苏的春天,老柯返青吐蕊,新苗破土劲长,形成了比以前二十多年更为活跃的局面。据1981年统计,全县共创作了《满山红》、《云雾山中》、《竹乡流翠》、《荣归》、《几湾春水》、《银湖舞翠》、《鉴河飘香》、《机耕路上》等版画作品200多件。这些作品以饱满的政治热情,淳朴的笔调,描绘出一幅幅具有强烈生活气息、质朴感人的画面,从不同角度反映了人民群众丰富多彩的劳动和生活,讴歌了社会主义建设事业的伟大胜利。1981年8月,《南方日报》发表了《质朴的高州群众版画》一文,充分肯定了高州版画创作的成就。

上世纪八十年代开始以后,在开放改革的春风雨露滋润下,高州群众版画得以迅速发展和提高,一批热情讴歌改革开放的版画作品随之应运而生。如张宗俊创作的《雾岭茶场》,谭世雄的《明天住新楼》,林智深的《薯乡五月忙》,郭禄享的《村道》,李江的《农忙时节》,王志兰的《假日》等作品,都受到广泛的好评。1983年,全县共有36件版画作品被选送参加各级画展。1988年,卢西林创作的版画长卷《粤西新姿》在广州、北京展出后,被选入《绿化广东画展选集》出版。张宗俊创作的《山魂》、《密林深处》分别被选入《广东当代美术家作品选》、《世界当代书画名家作品集》,《92·中国美术家》作品集出版。石鼓镇青年农民林智深创作的《机耕路上》,被选送参加各级画展后,在全国性大型美术刊物《版画世界》上发表,登上了大雅之堂。

高州群众版画具有浓郁的生活气息和朴素的真情实感,令人爱看,耐人寻味。青年农民汪振权创作的《队里的鹅群》,所反映的虽是农村常见的生活场景,却使人从中看到了农村欣欣向荣的新景象。画面上,群鹅饱牧归来,有的扑翅弄姿,有的引颈高歌,千姿百态,错落有致,组成一曲生意盎然的农村晚唱。作者如果不是从生活中得来深切的感受,任凭你怎样冥思苦想,也是创作不出这样生动形象的画面的。张永尧的《竹乡流翠》,为我们描绘了一幅意境清新的竹乡放筏图。看吧,在薄雾轻裹的青山下,翠竹掩映的碧波上,一排竹筏,随波流荡,筏上人挥竿定向,好不自在。目睹这样一幅山美水美人美的山乡放筏图,谁不拍手称妙!关文武的《赶春》,刻画的是初春时节,农村群众争分夺秒闹春耕的繁忙景象。送肥的拖拉机,出工的单车队,把人们带到热火朝天的春耕生产第一线去,令人感奋。邱熙坤的《丰收在望》,质朴感人的魅力跃然纸上,老农肩上的锄头,腰间的水带,手中的稻穗,脸上的笑容,突出了主人公勤劳的性格和喜悦的心情。这些作品,以饱满的政治热情,淳朴的笔调,为我们描绘出一幅幅具有强烈生活气息、真切感人的画面,从不同角度反映了农村群众丰富多彩的劳动和生活,展现了社会主义农村欣欣向荣的新面貌。

高州群众版画之所以质朴感人,具有浓郁的生活气息,是因为作者本身就处在火热的斗争生活中间,在全县一百多名业余美术作者中,有工人、农民、教师、干部、职工和知识青年。他们既是作者,又是劳动者,深切的生活感受激发了他们潮水般的创作热情。他们用自己的画笔和刻刀,画身边事,抒心中情,鼓舞群众在党的领导下奋勇前进。《林场放牧》的作者陈业精,原是长坡林场放牧员,他长年累月居住在深山大岭之中,和牛羊结下了不解之缘。强烈的生活感受激励着这个只有高小文化程度的青年农民拿起木刻刀,把对事业的真情实感,倾注在自己的作品上。画中的放牧员,正是作者本人的真实写照。农民版画作者谭广礼,家住山区农村,朝夕和农民群众一起战斗在崇山峻岭之中,为改变家乡的面貌忘我地劳动。他刻刀下的作品,如《竹乡忙》、《深谷松香飘》、《油茶满山》、《沸腾的山村》等,充满着浓郁的生活气息,洋溢着作者对家乡一草一木的无限深情。如果没有对生活的深刻认识,没有对生活的强烈感受,这样一批洋溢着泥土芳香、质朴感人的版画作品,是无从产生和面世的。

在长期的创作实践中,高州群众版画不仅逐渐形成了自己的风格,而且涌现了一批颇有艺术成就的版画作者。其中张宗俊、卢西林尤令人瞩目。张宗俊多年探索木刻版画拓印技法,有独到创造和风格。他的作品内涵丰富、技法娴熟,具有较高的水平和声誉。他被吸收为中国美术家协会和中国版画家协会会员,并被编入了《中国现代美术家人名大辞典》、《中国现代美术家名鉴》、《世界当代书画名家大辞典》等多种专业辞书中。卢西林从事美术创作三十多年,在实践中致力研究版画锥刻技法,在创作上开拓了一条新路。他的作品精于刀法,深远飘逸,富于韵味,有较高的声誉和影响,他撰写的《浅谈锥刻》一文,载于上海《版画艺术》上。他是中国美术家协会和中国版画家协会会员,芳名收入《中国美术家年鉴》、《中国当代美术家人名录》、《世界当代书画名家大辞典》等多种辞书中。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库