十万七村委会荔枝园村。

到达十万七村委会,这次我带领南方日报记者。

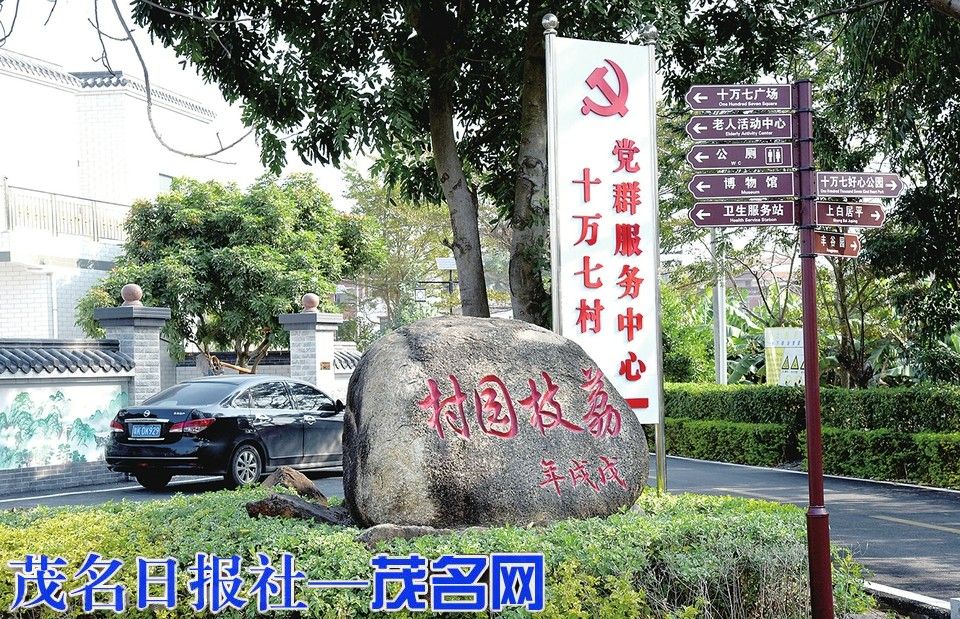

荔枝园村,古老而新生的村庄,安静地在村委会东边。这里是茂名市茂南区公馆镇的自然村。巨大的风景石上雕刻的村名,赫然在目。旁边是十万七村党群服务中心。

走进荔枝园村,在立夏的黄昏。其实我多次造访这村落,也参与了村庄的布局设计。一点一滴,喜见社会主义新农村的日新月异。村口古荔枝树开始成熟了,有白腊、妃子笑、桂味等品种,一派岭南乡村风貌。丰谷园,沁芳亭,好心公园,农耕博物馆,十万七小学,金戏台,文化长廊,党建广场,康圃,荔园,荷塘,流水潺潺。其实这是荔枝园新村,不是传统村落。白墙黛瓦,灰檐围墙,巷陌相通,整洁迂回,炊烟袅袅,田野如春,池塘潋滟,茂名人家。徽派基调中,融入了更多岭南建筑元素。

如今十万七村村牌和整洁的村道。

我们开始接近南排土场,在荔枝园村北面,毗邻茂名市露天矿生态公园。今天,我们来寻找荔枝园村与南国油城的故事。

在村委会领头人张金旺带领下,这位著名水稻专家、实业家是如此低调内敛,多次请求才同意报道。横亘十多里的南排土场葱郁茂密,这里是包括荔枝园村等多条村庄的遗址。

荔枝园村,源自白居平,也叫白狗坪。约五千万年前,在茂南北部的公馆镇油甘窝村、十万七村至金塘镇牙象村一带,原来是一片海湖、沼泽的盆地。沧海桑田,随着地壳变化,古生物沉积,形成一片油页岩地区。

千百年来不断有人类移民居住,明清时期开始种植荔枝树,正式形成村落。根据族谱考证,180年前清代光绪年间一批张氏族人来到公馆这一带,发现古老的荔枝林,决定扎根安家落户。他们开荒田地,围绕古荔树建立房屋,逐渐形成自然村落,取名“荔枝园村”。这些明清时期的荔枝树,有数百年的历史。每年初夏,红荔飘香,簕竹婆娑,炊烟袅袅,一幅岭南荔枝人家的生活图。二十世纪五十年代“大炼钢”时期,这些古老荔枝树被砍伐。现只保留“荔枝园”村名,村庄以张姓为主,有三百多人。为恢复当年荔枝林盛景,2020年张金旺带领族人移植一批古荔枝树在村口广场,再现岭南荔枝人家。

十万七村委会文化广场移植的荔枝树。

走过十万七农耕博物馆,在张金旺先生介绍下,穿越时空,我们仿佛回到那个峥嵘的岁月。

二十世纪五十年代初期,国家得知白居平一带有油母页岩,这些“石头”能燃烧,开发利用。1954年国家勘探队进驻茂名大规模调查,发现茂名油母页岩储量约51亿吨,矿层最厚达100米,适合大型露天开采。经中央批准,开发茂名页岩油被列入中国第一个五年计划的重点项目。

推进茂名石油工业建设的喜讯传来,白居平一带的村民奔走相告,为国家大开发兴高采烈。但很快他们开始为难了,因为必须腾空村庄土地,举家搬离。人们困惑了,对二三百年祖居地依依不舍。白居平的村民还是集体研究,无私支持国家的政策。无偿奉献出自家的房屋、农田、竹林、荔枝林,支持矿山工程队进驻使用,就连农田的瓜果蔬菜也赠送了。他们搬迁到距离原址南面六七里的地方,这里属于公馆镇东华岭村委会三台岭村空旷地。白居平一带的村民,为支持茂名工矿城市建设作出重要贡献。

白居平一带的村民搬迁后,只保留宅基地十万七千平方米土地,取面积数据为村名,成立“十万七大队”。1987年成为公馆镇“十万七管理区”,后来成立“十万七村委会”。搬迁后,白居平又分为荔枝园村、上白居平村、下白居平村。二十世纪六七十年代,部分村民回迁,形成今天十万七村委会自然村格局。

斗转星移。现在十万七的村落焕然一新,社会主义新农村建设令这里脱胎换骨,推进农村医养结合,建设美丽校园,修建环村公路,创建园林村居,推进乡村清洁工程,完善网络监控,这里成为岭南农村的典范。

数十年过去了,地处西郊的人们对这座城市充满感情。当年奉献土地与青春的村民都已老去,而年轻一代以另一种姿态守护着南方油城,他们朝夕相望。唯一不变的,是一种油城的情结。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库