说起“红亭”,很多老汕头人对它都很有感情。这座亭是因为亭柱等主色调为红色,被俗称为“红亭”。但实际,红亭是一座纪念亭。它纪念的是一个叫“李扬敬”的东莞人。

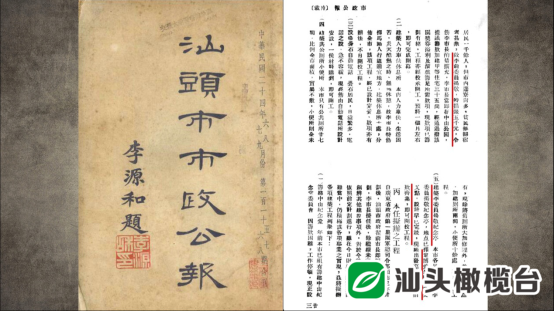

潮汕文化研究者许壁锋为记者提供了一份1935年的《汕头市市政公报》,其中有这么一段话,“建筑李委员扬敬纪念亭。本市各界发起筹建李委员扬敬纪念亭,地点已择定博爱、公园两路交叉点,设计早已完竣,现经出发募捐,一俟捐款齐集,即可开投工程。”文中所说的扬敬纪念亭的位置就是现在红亭的所在地,由此可以得知我们现在所说的红亭就是李扬敬纪念亭。潮汕文化研究者许壁锋介绍说,李扬敬委员在汕头做了比较多的贡献,受到当时汕头各界群众和商界的欢迎。

据介绍,李扬敬是东莞人,曾在北京大学学习,后入读广东陆军速成学校、保定陆军军官学校,毕业后在粤军任职,屡建战功而受重用。李扬敬是陈济棠的爱将,在陈统治广东期间,他一直被委以重任,是当时广东最有实力的人物之一。

1932年2月他任广东东区绥靖委员,并于3月将原在潮安的公署迁至汕头,进一步提升了汕头的政治影响力。李扬敬与汕头的交集,正是在广东东区绥靖委员任上,即民国二十一年(1932年)至民国二十五年(1936年)之间。

在汕头市区光华路尾,有一条叫平建街的小巷,当时这里的平民住宅就是由李扬敬出资兴建的。潮汕文化研究者许壁锋说,原先有很多平民居住在汕头埠这个地方,主要是集中在海边这个片区,有很多棚寮厝,然后早期汕头政府已经在厦岭建了一些平民住宅,但是随着汕头的发展,人数越来越多,无法满足当时大家的居住需求。李扬敬当时任东区绥靖公署的委员,他觉得汕头这个地方还需要更多的平民住宅,所以拨出了五千大洋来建设平民住宅,其中有一部分是他的私人收入,解决了部分平民的居住问题。

与此同时,李扬敬也非常注重团结李氏宗族。考虑到当时汕头还没有一个李氏的大宗祠,而且在潮汕铁路旁(今杏花街至杏花路一巷之间)有很多生活贫苦、以农为生的普通百姓,多以李、辛等为姓,李扬敬又资助在此建设杏花村及李氏大宗祠。可惜,时过境迁,李氏大宗祠已不复存在,而当年的杏花村也只剩下这一座空荡荡的老屋。

此外,李扬敬还创建汕头医院,当年的石碑记载了这一事情。也正因为他对汕头有贡献,所以1935年时任汕头市长李源和倡建李扬敬纪念亭,受到大家的热烈响应。1936年纪念亭已经建成,但因为随后发生的“两广事变”一直没有命名。

青年学者陈嘉顺介绍说,“两广事变”就是由当时广东的统治者陈济棠和广西桂系的白崇禧、李宗仁联合起来与国民政府中央对抗的政治事件。在1936年败之后,陈济棠下台。因为李扬敬是陈济棠的心腹,所以这个亭也一直没有命名。

后来,因为这个亭子的外观是红的,人们就叫它红亭,但也没有正式命名,直到解放初期有市民写信给市领导,认为这个亭已经有十多年了,大家也认可它叫红亭以建议正式命名为红亭。1949年11月27日的《团结报》刊登了这份建议信。此后,官方的文件就正式称它为红亭。在当年出版的地图中也命名为红亭,而在此之前出版的地图都只是画了一个亭子作为标示,并没有写名字。文革期间,红亭被拆除。可喜的是,在创文的推动下,红亭又重新建了起来。

和小公园的中山纪念亭一样,如今的红亭也成了“网红”,成了人流的聚集点。应该说,红亭得以修建,既是对历史的尊重,也是一种文化传承,值得点赞。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库