1980年8月26日,珠海经济特区正式成立,迅速成为中国改革开放的一面旗帜,与此同时珠海也迎来了一个走向繁荣与开放的崭新时代。建立特区40年来,珠海敢为人先,牢记特区改革创新的使命,开创出一片新天地,城市交通格局得到极大提升,交通运输业发生巨变,取得了令人瞩目的辉煌成就,为珠海经济社会实现跨越式发展奠定了坚实的交通运输保障基础。

一、交通运输基础设施建设日新月异

特区成立40年来,珠海紧紧依托毗邻港澳的地缘优势,充分利用国家赋予经济特区的优惠政策,大力推进城市基础设施建设,将加快交通运输发展作为优先发展战略目标,积极按照国际标准推进交通运输基础设施建设,不断加大资金投入和建设力度,实现了交通基础设施规模总量的快速增长,各种交通运输方式均实现了快速发展,高速公路、高速铁路、机场、城市轨道、万吨级港口泊位等均从无到有,有力促进了珠海社会经济发展。

(一)公路路网建设突飞猛进

1980年特区初建时,珠海刚从一个以农渔业为主的边陲小县撤县设市,交通基础设施建设可谓“一穷二白”,“几条马路一个交通岗”是当时交通设施的真实写照。全市公路里程仅有159公里,没有高速和高等级公路,多为等外路, 数量少,路况差,成为制约全市经济社会发展的突出“瓶颈”。

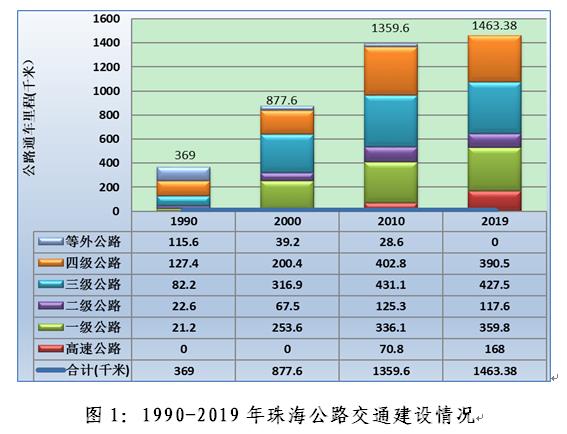

特区成立后,珠海确立了优先发展交通基础设施的发展思路,公路路网建设蓬勃发展。上世纪80年代初至21世纪初,珠海交通建设迎来了快速大发展时期。1980年底,全市公路通车里程仅有159公里,到1990年通车里程达到369公里,1981-1990年年均增长8.8%。1991-2000年间我市先后建设了珠海大道、港湾大道、黄杨大道、珠峰大道、机场路等干线公路,修建了情侣路、人民路、梅华路等一批城市交通主道路。到2000年末全市公路通车里程达到877.6公里,10年间年均增长9.1%。随着公路交通运输网的逐步完善,公路建设速度有所减缓,2001-2010年间,公路通车里程年均增长4.7%。高速公路建设在这段时间得到了快速发展,从2003年开始,珠海全面加快高速公路建设,粤西沿海高速公路、江珠高速公路、广珠西线高速公路等高速公路相继在这十年间建成通车,高速公路里程在2010年达到70.8公里,有效缓解了珠海与外部的交通压力。2011-2019年间,全市公路通车里程和高速公路通车里程年均分别增长0.5%和10.2%。在此期间,高速公路和城市快速路建设步伐加快,2013年高栏港高速公路、机场高速公路全线建成通车并投入使用,2017年金琴快线、兴业路快速通道北段工程顺利动工建设,鹤港高速一期工程全面开建,2019年6月底鹤港高速二期工程全面开工。2019年珠海大力实施“二二三”项目,加快形成“六横十纵”交通干线路网,加快打造高品质、独具特色的城市交通。

2019年底,珠海市公路通车里程1463.42公里(含高速公路),其中有高速公路168.0公里,一级公路359.8公里,二级公路117.6公里,三级公路427.5公里,四级公路390.5公里,等外公路0公里。全市公路密度平均86.03公里/百平方公里,远高于全国52.21公里/百平方公里平均水平。高等级公路比重在全省位居榜首,二级以上高等级公路占全部公路通车总里程数的比重,从1990年的11.9%,提高到2019的44.1%。40年间,我市路网建设发展迅猛,实现了全市村村通公路的喜人局面,干线公路由薄弱走向强大,基本形成了干支相连,主次结合,设施齐全,快捷畅顺的高等级公路网主骨架(详见图1)。

(二)铁路轨道建设持续完善

特区成立后,“手无寸铁”不通铁路的现状一直困扰着珠海。上个世纪80年代,珠海就开始谋划广珠铁路,谋划把机场、港口与铁路连结成立体交通网,全面提升珠海交通整体格局。

1993年被国务院批准立项,20年来历经多次停工复建,屡经周折,2012年12月29日广州—高栏港货运铁路通车。广珠铁路是全国为数不多的直接建到港区的货运铁路,不仅改写了珠江口西岸无货运铁路的历史,同时成为珠三角西岸连接华南、华中、西南等地区的重要的货运铁路干线。

2012年12月31日,广珠城轨铁路全线开通,珠海北站至珠海站区段新开通珠海、前山、明珠、唐家湾4个车站,自此,珠海从“手无寸铁”真正步入“双铁”时代。2015年11月珠海开通直达北京、桂林两条跨线列车,拉开了珠海高铁时代的序幕,高速铁路实现了从无到有的跨越,珠海对外交通日益便捷。2019年全市轨道交通通车里程达到86.5公里,较2012年的25公里增加61.5公里,年均增长19.4%。2018年3月16日珠机城轨二期工程横琴至珠海机场段开始动工建设,2019年珠机城际一期工程拱北至横琴段全线贯通,不断完善的轨道交通建设有力支撑了珠海城市空间布局的扩张和优化,随着乘车环境的改善、旅客乘车时间的缩短,极大地便利了沿线人民群众的生活,加强了沿线地区物质文化交流与合作。

(三)桥隧工程建设创世界之最

特区成立之初,珠海由于东部和西部地区被磨刀门水域阻隔,香洲到斗门、三灶行程颇为艰难,必须绕道中山,或者乘轮渡才能到达,须耗用一至两天时间。90年代以来,珠海着力推动桥隧基础设施工程建设,斗门大桥、珠海大桥、泥湾门大桥、莲花大桥、横琴大桥、淇澳大桥等一批大型桥梁相继落成。到2004年1月珠海境内公路渡口已先后建桥,“一桥飞架两岸,天堑变通途”。进入21世纪以来,珠海又先后建成了荷麻溪特大桥、鸡啼门特大桥、港珠澳大桥。其中,港珠澳大桥是世界最长的跨海大桥,它的正式开通让珠海从“交通末梢”转变为全国唯一与港澳路桥相连的城市,大大缩短了香港和澳门与珠海的通行距离,让珠江两岸经济联系更加紧密,极大促进了粤港澳大湾区“9+2”城市群的融合与发展,珠海的城市地位、定位和区位,得到历史性改变。“十三五”以来,洪鹤大桥、香海大桥、金海大桥相继全面动工兴建。其中金海公路大桥是珠三角入海口上第一座公路、轻轨两用桥,是沟通珠海东西部城区的重要通道。

珠海南北交通受山脉阻隔,特区建立初期,由于没有隧道,交通极不方便。90年代以来,珠海逢山开路,1991年底到次年初开通了板樟山隧道,从此,主城区南北交通便捷畅通。2020年6月23日,板樟山新增隧道举行通车仪式,通车后与既有板樟山隧道共同组成双向八车道,通行能力提升至15万辆次/日,大大改善迎宾路南北交通的瓶颈问题。近10年来,我市相继建成了往返金鼎、唐家的重要隧道——凤凰山隧道、珠海机场高速公路的隧道——眼浪山隧道和锅盖栋隧道、珠海最长的山岭隧道——加林山隧道、世界最大断面的公路隧道——港珠澳大桥拱北隧道、世界最长的海底沉管隧道——港珠澳大桥沉管隧道。2018年8月,十字门隧道工程动工,2019年11月黑白面将军山隧道工程开始兴建。

特区建立40年来,全市建设各种桥梁500余座,早已告别昔日交通靠船舶轮渡的旧时代。截至2019年,全市有公路桥梁456座12.98万延米,其中特大桥30座7.34万延米,大桥107座4.59万延米,中桥140座7720延米,小桥179座2765延米。全市有公路隧道9座3.78万延米,其中特长隧道2座20699延米,长隧道3座13684延米,中隧道1座1325延米,短隧道3座2119延米,其中,最著名的是港珠澳大桥和港珠澳大桥沉管隧道。

(四)港口航运建设成效凸显

特区诞生初期,珠海临海而无海港,仅有零星小规模的渔港和内河港。1982年,九洲港建成并开港,1987年,其深水泊位码头正式启用。1988年,珠海提出“以港兴市、以市促港”的发展战略,开始筹建高栏港。1993年高栏港改名为珠海港。1995年,高栏港2万吨级码头泊位投入运行。1996年7月,位于高栏岛的珠海港口岸正式对外开放。2000年,珠海港发展成为我国沿海主枢纽港之一。2010年8月4日,珠海港正式获得国家交通运输部、广东省政府联合批复成为国家综合运输体系的重要枢纽和全国沿海主要港口之一,珠海港作为香港港集装箱“喂给港”地位得到彻底改变。2013年以来,高栏港主港区建设了10万吨级以上大型码头7个。港口集装箱、大宗干散货和石油及其制品等货物的运输规模大幅增长,到港船型不断呈现大型化。2013年,珠海港货物吞吐量突破亿吨大关,2019年达到1.38亿吨。2019年,珠海高栏港区5万吨级黄茅海航道一期工程也已建成投产。

经过40年的建设,到2019年末珠海港已有泊位168个,其中生产性泊位160个、非生产性泊位8个,万吨级以上生产性泊位29个,设计年通过能力1.66亿吨,集装箱吞吐能力268万标箱。其中,高栏港区生产性泊位75个,万吨级以上生产性泊位28个,设计年通过能力1.51亿吨,占全港通过能力的91%。

目前,珠海港已形成以西部的高栏港区为主体、东部的万山以及九洲、香洲、唐家、洪湾、斗门“一港七区”共同发展的发展格局。近年来珠海港积极参与国家“一带一路”规划和建设,并正在加快向第三代、第四代港口迈进,深入拓展港口经济腹地,逐步成为辐射西江及西南地区的重要出海门户。

(五)机场建设持续改造升级

特区成立前,珠海民用航空一片空白。1983年10月,珠海直升机场建成并进行试机,开始为勘探及开发南海油气田提供服务,同年12月底,珠海至广州直升机民航航线正式开通。1990年10月,珠海三灶机场通航,并于1993年7月被批准为国内民用机场。1995年弃用三灶旧机场,珠海机场投入运营,成为当时国内最大且现代化程度最高的机场。

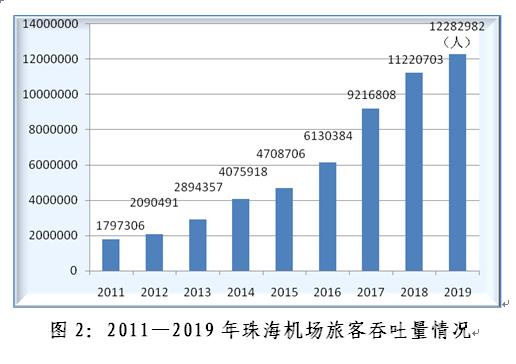

1995年6月珠海机场通航,开航当年仅完成旅客吞吐量25.4万人次,至2000年旅客吞吐量才57.9万人次, 2007年旅客吞吐量104.1万人次。但近十年来珠海机场旅客吞吐量呈井喷式发展,2011-2019年,旅客吞吐量年均增长23.6%,从2010年的182万人次跃升至2017年的922万人次,到2018年,突破了千万人次大关,达1122万人次,正式跨入千万级机场行列,2019年,珠海机场旅客吞吐量达到1228.3万人,同比增长9.5%,为2000年的21.9倍,全国民航机场旅客吞吐量排名由2016年的第40名跃升为第35名,排名上升5位。同时,执行定期航班的航空公司增至31家,全年航线通达航点达86个,平均每周定期出港航班1662架次。

二、交通运输生产能力显著提升

特区建立40年,伴随珠海经济社会的快速发展和交通基础设施建设的日新月异,从铁路、公路、水路、民航,到城市交通,各种运输需求迅猛增长,客货运业务量高速发展,交通运输服务质量和保障效率能力全面提升。

(一)客运总量快速增长,质量明显提高

1980年,我市全社会客运总量仅273万人,客运周转量8282万人公里。随着经济社会的发展和客运市场的放开,客运量快速提升,到1990年,全社会客运量达到1940万人,客运周转量达到9.55亿人公里。特区成立的第一个十年是客运总量增长最快的十年,1981-1990年,全市客运量和客运周转量年均分别增长21.6%和27.7%。到2000年,全社会客运量达到3209万人,客运周转量达到27.33亿人公里,1991-2000年客运量和客运周转量年均分别增长5.2%和11.1%。2001-2010年间,随着高速公路和城市快速路建设步伐加快、轻轨的开通和机场吞吐量井喷增长,客运发展再次迎来十年的快速增长期,期间,客运量和客运周转量年均分别增长19.5%和11.8%。党的十八大以来,随着经济社会和交通事业的快速发展,我国旅客出行质量明显提高,人民群众的幸福感、获得感不断增强。截至2019年年底,全市交通运输业共完成客运量5867.55万人、旅客周转量99.0亿人公里。

值得一提的是,珠海客运中,铁路和航空实现了从无到有再到高速发展的飞跃。随着城际铁路的快速发展,铁路客运量由2013年的963万人次增加到2019年的2497万人次,增长了1.6倍,年均增长17.2%,分别高于同期全省、全国6.2和7.5个百分点;铁路客运周转量由2013年的4.03亿人公里增加到2019年的10.31亿人公里,增长了1.6倍,年均增长16.9%,高于同期全省、全国6.6和11.3个百分点。航空方面,珠海民航客运量由2013年的139万人次增加到2019年的249.55万人次,增长了79.5%,年均增长10.2%,较全省高2.6个百分点;客运周转量由20.59亿人公里增加到40.79亿人公里,增长98.1%,年均增长12.1%,在长距离运输方面优势凸显。

(二)货运总量持续增长,效率不断提升

特区成立之初,我市全社会年货运总量113万吨,货运周转量3144万吨公里。随着经济社会发展和货运市场放开,货物运输在八十年代得到了快速发展,1981-1990年间货运量和货运周转量年均分别增长31.3%和35.1%,是货运总量迅速增长的十年。1991-2000年货运量和货运周转量增速有所放缓,年均分别增长4.7%和9.9%。2001-2010年,随着高速公路和快速干道的加快修建、高栏港货运铁路通车以及航空吞吐量的快速提高,货运总量在这十年再次迎来一个快速发展期,货运量和货运周转量年均分别增长10.0%和26.2%。近几年来,互联网带来的智慧运输服务进一步促进了物流业降本增效,对提升整个供给体系的质量和效率发挥了重要保障作用。2019年全年,全市营业性货物运输量13765.83万吨,较特区初期增长120.8倍,年均增长13.1%,分别高于同期全省、全国3.9和7.2个百分点;货运周转量2539270万吨公里,比1980 年增长806.6倍,年均增长18.7%,较同期全省和全国分别高10.6、11.2个百分点。

三、交通运输供给结构不断优化

从特区成立之初到1995年,进出珠海只能通过公路和水路。1995年珠海机场开航,来往珠海的交通增加一条空中通道。2012年,伴随珠海铁路的开通,珠海形成了“海陆空铁”协调发展的大交通格局,满足了人员交往、物资流通、社会经济活动日益频繁的需要,切实增强了人民的幸福感。从一穷二白到“海陆空铁”立体交通大跨越,珠海交通运输网络日臻完善,为乘客提供了高等级、更加便利的出行服务,同时为货物更加迅速、便捷的交换及流通提供了更合适的运输通道,在交通运输总量快速增长的同时,交通运输结构不断优化。

(一)客运方式日趋完善,出行体验更美好

1995年以前,珠海旅客来往只能通过公路和水路,1994年,公路和水路客运量分别占比89.98%、10.02%,客运周转量分别占比90.9%、9.1%,公路是主要的出行方式。

1995年,珠海机场落成,同年珠海航空公司成立,旅客出行方式又多了一种,1995年,公路、水路、民航客运量占比分别为90.4%、8.6%、1.0%。

2012年,随着客运铁路的通车,来往珠海终于可通过水陆空铁四种方式,随着出行方式的增加和完善,旅客出行体验更美好。2012年,铁路、公路、水运、民航客运量占比分别为1.6%、96.0%、1.9%和0.4%,客运周转量占比分别为1.9%、79.9%、2.1%和16.2%。

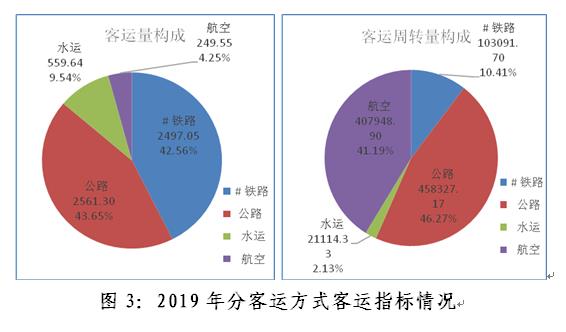

2019年,铁路、公路、水运、民航客运量占比分别为42.6%、43.7%、9.5%和4.3%,客运周转量占比分别为10.4%、46.3%、2.1%和41.2%。

特区成立40年来,公路运输始终是最重要的客运方式,客运量、客运周转量占比一直最大。轻轨建成以后,铁路客运量占比快速提升,铁路在客运中发挥的作用日益突出,占客运市场份额明显提高,2019年,铁路客运量占比较2012年增加了41.0个百分点。同时,随着经济发展以及居民出行消费日益改善升级,航空运输这种高品质的运输方式,成为越来越多人长距离出行的选择。2019年,全市航空客运量占比为4.3%,较2012年增加3.8个百分点,客运周转量占比为41.2 %,较2012年增加25个百分点(详见图3)。

(二)货运结构不断优化,物畅其流

1980-1995年间,珠海货物运输全部依靠公路和水路,到1995年,公路货运量占比77.9%,水路货运量占比22.1%。

民航货运虽然在1995年就已经开通,但占比一直较小,2012年,公路、水运、民航货运量占比分别为84.7%、15.3.%、和0.02%,货运周转量占比分别32.2%、67.7%和0.1%。

2012年底,广珠铁路开通,珠海货物进出终于可以选择铁路运输。2013年,铁路、公路、水运、民航货运量占比分别为1.28%、82.27%、16.43%和0.01%,货运周转量占比分别1.51%、31.05%、67.30%和0.13%。

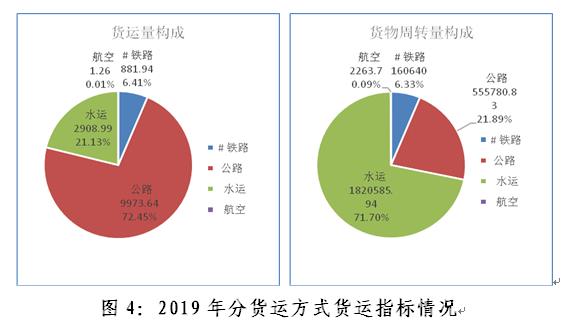

2019年,铁路、公路、水运、民航货运量占比分别为6.41%、72.45%、21.13%和0.01%,货运周转量占比分别为6.33%、21.89%、71.7%%和0.09%。

特区成立40年来,随着珠海经济社会发展,交通基础设施的完善,货运交通方式增加,货物流通更加顺畅便捷,货运结构实现不断优化,大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移。2012-2019年间,珠海铁路货运量、货运周转量占比分别增加6.4、6.3个百分点,水运货运量、水运周转量占比分别增加5.8、4.0个百分点(详见图4)。

仰望苍穹,有一颗小行星叫“珠海星”。这是1990年南京紫金山天文台第一次以中国城市名字命名的小行星,旨在弘扬珠海特区的建设成就和创造的特区精神。站在新的历史起点上,新时代珠海肩负新的使命,需要从特区使命、融合港澳、区域带动等更高的角度谋划珠海未来交通的发展,围绕珠海奋力打造粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市和沿海经济带高质量发展典范的目标要求大力推动交通体系建设,加快交通建设步伐,开创交通建设改革开放的新局面,为珠海更璀璨的明天不懈努力。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库