珠海市海域廣闊,海岸綫長,水產資源豐富,是發展漁業的好地方。從五十年代至七十年代,原珠海縣發展漁業的方針,是以捕爲主,捕養結合,生產逐年發展。最高年總產量達65萬担。七十年代後期,由於水產資源減弱,柴油供應不足,影响了生產的發展,到1978年,漁業總產僅46萬担。

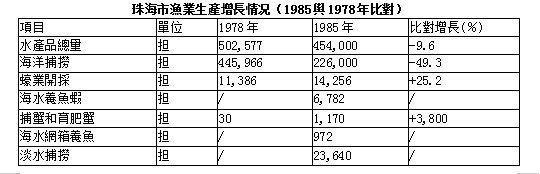

建市前後,根據形勢的發展和水產资源狀况,抓了一系列改革:在漁業經濟體制上,實行聯產承包責任制,發展專業戶和新經濟聯合體;在生產方針上,調整了生產佈局,在抓好海洋捕撈的同時,大力發展海水、淡水養殖;在政策上,恢復邊境小額貿易,允許漁民自產的水產品直接出口港澳,並享受國家規定的免稅進口某些生產資料的待遇。同時,市委、市府和縣(區)重視和支持漁業生產,給予區、鄕1,900萬元的貼息貸款,給予適當的柴油差價補貼。在技術上,有關部門深入區鄕,協助搞好科學捕魚、科學養殖,從而給發展漁業增添了生機和活力,生產產量逐年提高。1985年全市水產品總量454,000担,比1984年增長10.3%。其中除海洋捕撈減產49.3%外,鮮蠔種養開採、海水養殖魚蝦、海水網箱養魚、捕蟹和育肥蟹、淡水養殖、淡水捕撈等,產量都有較大幅度的增長。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库