“一提绿水青山、一提绿色生态,大家就有一个误区,认为这里要发展生态了,是不是不发展经济了?” 上海社会学院研究院研究员、原副院长何建华表示,茅洲河流域治水成效并非止步于环境的改善。

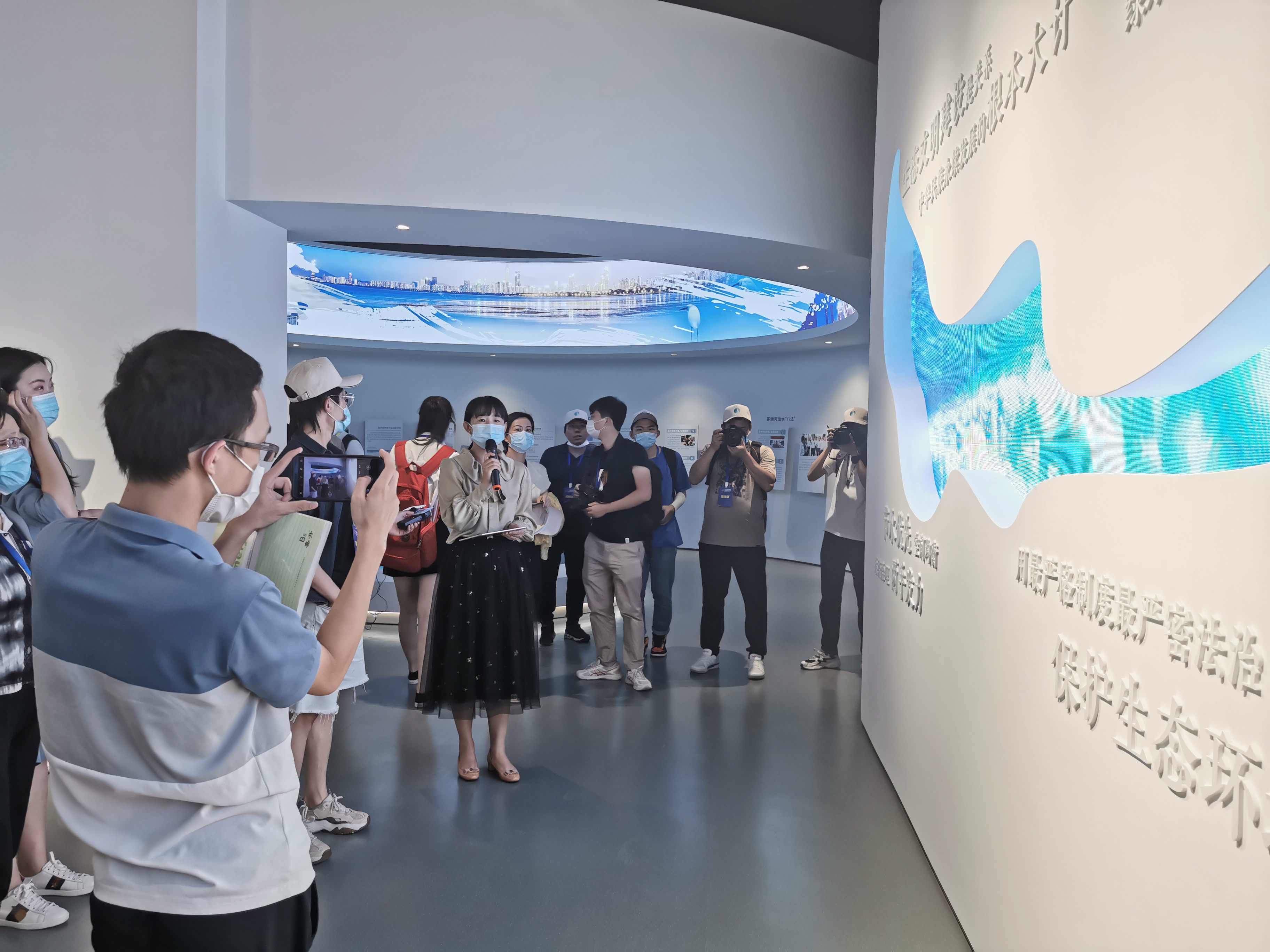

“经济特区40年@治理现代化”网络主题宣传活动(广东站)于2020年8月23日-27日在广东举行。8月24日,专家及媒体记者随访团先后来到深圳茅洲河展示馆和宝安区燕罗湿地公园,调研茅洲河环境综合整治的情况。

曾经的“母亲河”,成了“深圳脸上的一道疤”

茅洲河位于深圳市西北部,发源于羊台山北麓,流经深圳市光明区、宝安区和东莞市长安镇。曾因河里沙洲点点、水流灵动、鱼虾成群,处处生长着茂盛的茅草而得名,是宝安区的母亲河。

直到2001年,茅洲河仍是沿岸居民的饮用水源,取水规模约为40万吨/日,为原新安、西乡、福永、沙井、松岗、公明、光明镇经济社会发展提供了重要的支撑。

进入工业化、城镇化时期,随着流域内经济社会快速发展和人口爆发式增长,污水直排入河现象普遍,导致茅洲河水质持续恶化,河水变得“黑如墨,臭如粪”,被称为“深圳脸上的一道疤”,成为珠三角地区污染最严重、治理难度最大、治理任务最紧迫的河流。

茅洲河治理前

华丽转变:“墨汁河“变身”生态河”

为应对高密度开发建设带来流域感潮片区洪涝灾患频繁的问题,2007年,深莞两市联合实施茅洲河界河段整治,先后实施了界河段清淤清障工程和界河段岸线综合整治工程,有效解决了两岸低洼易涝区的洪涝灾害。2007年-2010年间,是防洪排涝为主的治理阶段。

2010年开始,深圳决定实施茅洲河流域水环境综合整治工程,提出中上游非感潮段沿河截污与雨污分流同步推进,下游感潮段以雨污分流为主的综合整治思路,按照市区事权划分,由市级负责干流整治、污水干管及厂建设,区级负责支流整治、污水支管建设,实施了茅洲河干流中上游、中下游、鹅颈水、新陂头河等干流及部分支流综合整治工程,以及沙井污水厂、松岗污水厂、干支管网完善等市政设施工程。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,把生态文明建设提升到前所未有的历史高度。面对水污染这个最大的环境短板,深圳市痛定思痛,坚持以习近平生态文明思想为指导,坚决贯彻中央和省的决策部署,决定以茅洲河为突破口,举全市之力打一场轰轰烈烈的水污染治理攻坚战,推动生态文明建设水平全面提升。到2019年底,茅洲河全流域水质实现脱胎换骨式的华丽蝶变,建设“行洪通道”、“生态廊道”、“休闲漫道”、“文化驿道”、“产业链道”五道合一的碧道,努力打造绿水青山就是金山银山的好样板。

茅洲河治理:环境治理现代化新实践

(一) 坚持高位推动、上下联动,构建党政主导、全民参与的治水新格局。

“引入这个民间‘河长’机制,就是所有的老百姓都会有途径来反映到这个河道治理中遇到的问题。遇到问题之后,很多我们层面可以解决的问题,我们来解决。我们解决不了的提交给各级河长。各级河长都是各政府部门的一把手,市委书记、市长、街道党工委书记等都是河长。” 深圳市茅洲河流域管理中心茅洲河管理所所长胡海涛接受随团记者采访时说道。

深圳市茅洲河流域管理中心茅洲河管理所所长 胡海涛

(二)坚持流域统筹、系统治理,探索实施“全流域、大兵团”作战的新模式。

打破以往“分段分片、条块分割”的传统做法,推动治水工作“零敲碎打”向“系统治理”转变。一方面,创新实施全流域治理、大兵团作战模式。同时,创新全流域全要素治理与管控模式。市水务局、生态环境局分别成立茅洲河流域下沉督办协调组,抽调骨干力量深入一线抓技术支持和监督检查。

(三)坚持超常规补齐历史欠账,走出污水“全收集、全处理、全回用”的新路子。针对茅洲河流域降雨量大、水环境容量小的实际,下“最笨”的功夫,坚定不移推行全流域雨污分流。

(四)坚持全链条、全覆盖、精细化管理,执行最严格水环境管理的新机制。坚持建管并重,下足“绣花”功夫,把每个排水设施、每条河道、每个涉水污染源管好、管到位。

(五)坚持治水、治城、治产一体推进,努力打造美丽河湖建设的新样本。跳出治水看治水,把治水、治城、治产结合起来,以治水倒逼流域空间开发格局和产业布局优化提升,使更多的生态效益转化成经济效益、社会效益。

(六)坚持运用法制、科技、市场等多种手段,营造开放多元、技术创新的新氛围。坚持政府和市场两手发力,综合运用法制、行政、科技、市场等多种手段,全方位保障茅洲河治理跑出“加速度”。

经济特区40年,茅洲河再出发

茅洲河流域治水提质,成效并不仅仅止步于环境的改善。上海社会学院研究院研究员、原副院长何建华说:“只要宜居宜业,投资就来了。现在经济的转型,产业业态的调整也迫切需要提升生态环境。因为未来的高科技所依赖的就是一个好的生态环境。”

如今,茅洲河流域在大破大立中涅槃重生,通过水环境整治,释放出15平方公里土地,带动了城市空间功能优化和经济结构重塑。巢筑凤至,花香蝶来,中山大学深圳校区、中国科学院深圳理工大学等高水平大学先后引入,天安数码城、长江股份等一批高新技术企业相继入驻,“润加速”等一批研发类、创新创意企业和绿色工业“新生产”研究与孵化加速平台落地扎根,光明小镇等都市生态文旅蓬勃发展,正在逐步成为助推片区产业转型发展的“新引擎”。

纪录小康工程 · 广东数据库

纪录小康工程 · 广东数据库